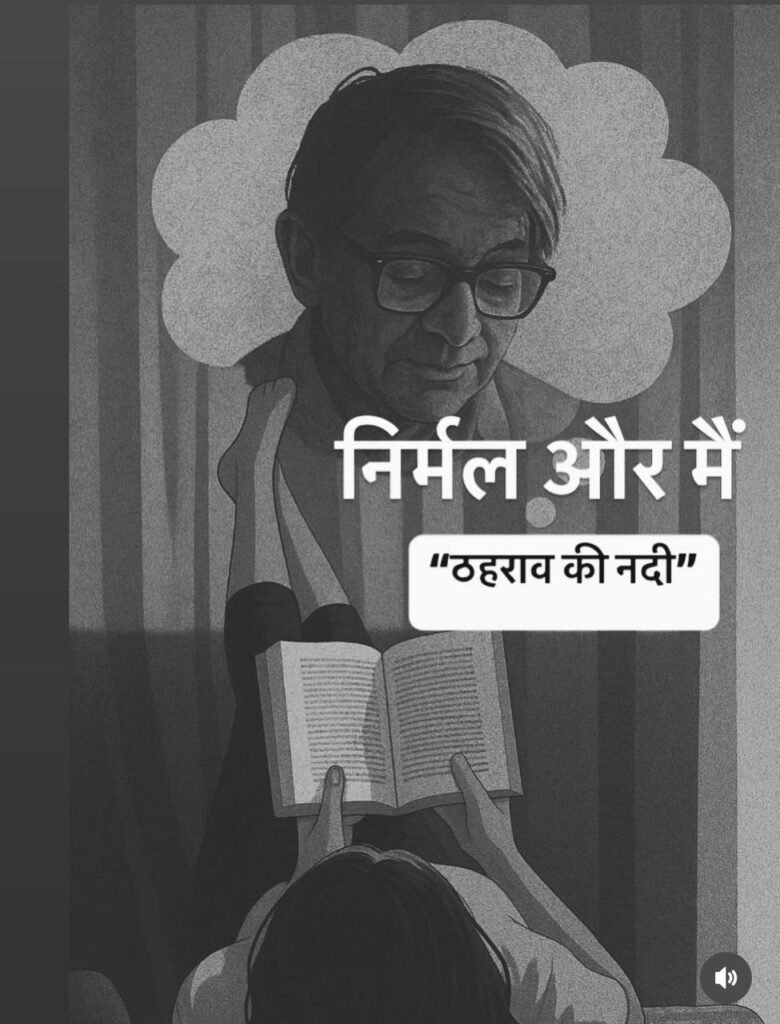

ठहराव की नदी

कुछ नदियाँ बहती नहीं हैं —

वे ठहर जाती हैं,

पर ठहर कर भी बहती रहती हैं —

धीरे, गहरे, चुपचाप।

उन्हें देखने से यह भ्रम होता है कि वे थमी हैं,

पर उनके भीतर जो चल रहा है,

वह सतह से बहुत नीचे, बहुत अंतर में बहता है।

मन भी ऐसी ही एक नदी है —

जिसमें ठहराव और प्रवाह के बीच कोई रेखा नहीं।

कभी–कभी हम किसी शब्द को पढ़ते हैं,

और वह शब्द हमारे भीतर एक पूरा नदी–पथ खोल देता है —

जैसे निर्मल के वाक्य।

उनकी भाषा सिर्फ दृश्य नहीं रचती,

वह अनुभूतियों का जल बन जाती है —

जिसमें हमारा मन उतरता है और धीरे–धीरे डूबने लगता है।

मैंने अपने भीतर कई बार एक नदी को बहते हुए देखा है —

उसका रंग साफ नहीं होता।

वह गाढ़ा होता है, मैला,

उसमें कई रंग घुले होते हैं —

स्मृतियों के, पछतावे के, अधूरी इच्छाओं के।

वह नदी कोई रास्ता नहीं माँगती,

वह अपना रास्ता ख़ुद बनाती है,

जैसे दुखों की आदत होती है —

वो किसी तर्क की मोहताज नहीं होती।

उसमें तैरती चीज़ें —

सूखे पत्ते, बासी विचार, टूटी परछाइयाँ —

ये सब मन के पुराने हिस्से हैं,

जो अब भी बहने से इनकार नहीं करते,

जैसे हर ठहरा हुआ मन कुछ बहा भी रहा हो।

मुझे लगता है ठहराव कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं होती।

वह एक गुप्त प्रवाह है,

जो सतह पर शांत लगता है,

मगर भीतर से मन की जड़ें हिला देता है।

और जब उस बहाव से बाहर आते हैं —

किसी किताब के अंत पर,

या किसी सोच के पूर्णविराम पर —

तो हमें लगता है जैसे यथार्थ अचानक तेज़ हो गया हो।

हम एकदम नीचे गिरते हैं,

उसी वेग से,

जिस वेग से हम भीतर समा रहे थे।

लेखक ~ शुभगौरी